BLOG ブログ

2025.11.27

若手が考えるキャリアに対するリアルなイメージと、キャリア形成のために必要なこと

ただ、こう感じている育成担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。

「単発研修では、若手人材のキャリア自律を促すことができない」

私は2022年3月に大学を卒業し、4月に社会人生活をスタートさせた新卒4年目です。同世代の友人や同僚から聞こえてくる"若手のキャリア研修に対する本音"こそが、現場のリアルだと感じています。私はこのブログを通じて、若手社員の心境を伝えつつ、キャリア自律させていくために若手自身が必要な心構えと、組織に求めたいことをお伝えいたします。

若手社員はキャリア研修をどう受け止めているのか?

キャリア研修では、よくWill/Can/Mustのフレームワークが語られます。

- なりたい将来像(Will)を描くことが重要である

- Willを描くためにはCan(できること)を増やしていく必要がある

- 目の前にあるMust(期待・機会)に応えることが重要である

こんなことを伝えて、フレームに沿って考えさせているケースが多いでしょう。しかし、お客様からはこのような若手の声があると伺います。

「Will(なりたい将来像のイメージ)を持てって言われても…。」

「今の延長線上で給料が増えていけばいい。意識高い系が口にするような"○年後にこうなっていたい"という明確な像なんて、正直ない」

「Mustに応えるって、結局、目の前のことを与えられたこと必死にやれ、と言われているみたいで、何だが釈然としない」

いかがでしょうか。私も他社で働く友人からこのような言葉を聞くことが多く、「これこそ若手が抱いている本音だな」と感じます。

1日単発のキャリア研修によって、むしろ「キャリア」へのアレルギー反応を起こしているのではないかとすら感じます。

単発の研修だけだと、どうしても伝えたいメッセージが届いていないと感じることが多くあります。

一方、個人的にはキャリア研修に対する若手の反応を受けて、「受け身的な発想だな」とも感じます。

若手が考える、キャリア形成をしていくために必要なこととは

若手社員がキャリア研修で批判的な感想を持つのは、「キャリア」の概念を偏って捉えていることが要因だと考えます。

特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会の調査によると、「キャリア」と聞いてイメージするもので、

最も多いのは「仕事や職務の経歴」(57.3%)で、以下、「仕事上での役 職やポジション、肩書」(35.0%)という結果が出ています。*2

つまり、多くの人にとって「キャリア=昇進や転職の履歴」として認識されているのです。

そのため、若手社員がキャリア研修で「Will」の概念を「やりたい仕事や職務に就いている姿」と捉えてしまった場合、

それらがない時点で「キャリア形成なんて自分には無関係だ」と受け取ってしまう若手は多いと考えます。

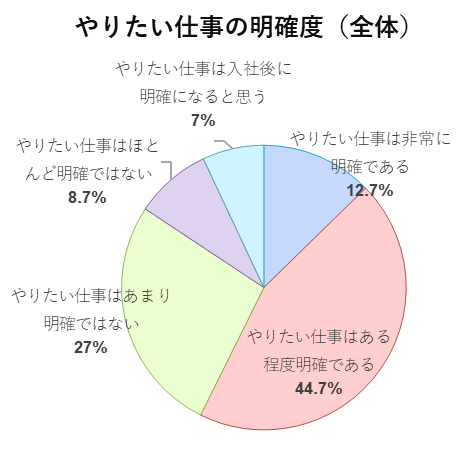

弊社が2025年に内定者を対象に行った調査でも、約4割の内定者が「やりたい仕事が明確ではない」と回答しています。 *3

“やりたいことがない若手”は、珍しくも何ともありません。 むしろそれが自然なスタートラインだとすら思います。

ここで重要なのは、Willの定義を「自分のこだわり」として捉え直すことです。Willを英訳すると「意志」。

つまり、壮大なキャリアビジョンではなく、日々の選択や判断の中に表れる「自分なりの軸」と考えた方が、

若手にとっては腹落ちしやすいのではないでしょうか。

物事へのこだわりは、人間が自然と持つものだと考えます。「こだわり」というと大げさに聞こえるかもしれませんが、

日常の中で「こうしたい」「これは譲れない」と感じる価値観の延長線にあるものです。たとえば、

- 「相手の反応が変わると嬉しい」

- 「何かを分かりやすく伝えられると気持ちいい」

- 「地味でもコツコツ積み重ねる方が性に合っている」

といったものです。

人生を歩む中で、自分が「最適だ」と思う道を選択する際、判断軸として「こだわり」が存在しているでしょう。

こうした“小さなこだわり”こそが、その人のWillの原型だと思います。そのため、「こだわりが無い」のは少し不自然に感じます。

どちらかと言えば、「自分で表現できる形に整理できていない人が多いのでは?」と思っているのです。

このように、自分の中にある「こだわり」の解像度を高めていくことで、若手社員はキャリア形成に向けた新たな行動を

起こせるようになると考えます。まずは、自らのこだわりを言語化します。

そのうえで、目の前にある業務や、課されているミッションで表現し、自分なりの「こだわり(意志)」を持って決定するというプロセスを重ねます。

さらにプロセスを定期的に振り返ることで、自分の「こだわり」の輪郭がはっきりしていきます。

目の前の仕事に興味がなかったとしても、向上心が高い人でなくとも、人は本来、「成功した」「成長できた」と感じる瞬間に強い喜びを覚えます。

心理学者Deci & Ryanによる 「自己決定理論(Self-Determination Theory)*4」では、人には 自律性・有能感・関係性 という

3つの基本的な欲求があり、これが満たされるとモチベーションや幸福感が高まるとされています。

特に「有能感」は「できた」「成長した」という体験によって満たされるため、人が成功や成長に喜びを感じることは科学的に

裏付けられているのです(Deci & Ryan, 2000)。

自律性(Autonomy)

→ 自分の意志で選択していると感じられること。

有能感(Competence)

→ 「できた」「成長した」という実感を持てること。

関係性(Relatedness)

→ 他者とつながり、承認や所属感を持てること。

この3つが満たされると、人はモチベーションが高まり、行動を継続できます。つまり、キャリア形成とは「大きなWillを描くこと」ではなく、

自分のこだわりを小さく反映させながら、成功体験を積み上げていく営みなのです。

注意すべきは基準を高く設けない(完璧を求めない)こと。

一見、インパクトの大きい成果が出ていなくとも、そのプロセスにどんな自分のこだわりが反映されていたのかを言葉にすることの方が重要です。

特に、今の若手社員は周囲からの評価に敏感なZ世代です。そのため、他者でも評価できる成果になっていないことに恐れがあるかもしれません。

その恐れによって、自分のこだわりを冷静に整理できなくなることや、自身の「こだわり」に沿った意思決定を止めてしまうことにつながり、

結果的にキャリア形成の行動につながらないと考えます。

私はいま、社会人4年目。営業担当として、これまでより高い成果を求められる立場になりました。

その中で、「非常に重要なお客様との、継続した接点確保」ができずに悩んだことがあります。

我々ファーストキャリアは研修のパッケージ売りではなく、お客様の課題を共に特定し、その課題に合わせて

ソリューションをカスタマイズして提供する営業スタイルを大切にしています。

しかし、当時の私はご相談をもらって提案機会をいただくものの、中々継続的なディスカッションにつながらず、

「どうすれば次につながる関係を築けるのか」と迷う日々でした。

そこで意識したのは「小さなヒントを拾い続け、そこから何が言えるのかを考えること」でした。

雑談から得た小さなヒントや公開情報をもとに仮説を立て、上司に壁打ちしながら何度も修正し、粘り強くお客様へ提案を重ねていきました。

その結果、「この人は本当に自分たちのことを考えてくれている」と、お客様から信頼を勝ち取ることができました。

そのプロセスを振り返ると、「粘り強く本質を捉えようとすること」が自分のこだわりであることが分かり、

それが体現・実現できたという自信へとつながりました。

完璧な答えを出そうとするのではなく、小さくても自分のこだわりを反映させて動き続けることがキャリアの突破口になる、そう感じています。

また、この経験から数的インパクトがない派手な成果でなくとも、そこに自分の「こだわり」や強みが反映されていたかを振り返り、

改めて自分が何を大切にしていきたいのかを言語化することで、それを体現していくための研鑽につながっていく、そう気づきました。

“仕事を楽しむ努力”とは、つらいことを我慢して頑張ることではありません。

自分を知り、成長を実感できる経験を自らつくり、噛みしめることで成り立つのです。

組織が若手のキャリア形成を後押しするために必要なこととは

とはいえ、若手が自分なりのこだわりを持ち始めても、それを発揮できる環境が整っていなければ、行動変容は難しいと考えます。

つまり、個人の努力だけではキャリアが形成されないということです。

(行動を変えることがとても難しいのは、読者のみなさまが一番ご存じだと思います)

では、組織はどのように若手を支援すべきでしょうか。

結論から申し上げると、組織には2つの役割があると考えます。

①挑戦機会を「意図的に」設計すること

②成長実感を得られる好循環サイクルを回す仕組みを作ること

順番に見ていきましょう。

①挑戦機会を「意図的に」設計すること

前提として、若手が考えてくれた意見に耳を傾ける組織文化が重要だと考えます。

せっかく若手が自分の意志で「○○をやってみたい」「こういうやり方を試してみたい」と声を上げたのにも関わらず、

それを真っ向から否定したり、一切受け入れなかったりすると、若手のやる気は低下するでしょう。

私自身も、「どうせ聞いてもらえない」と思うときほど、 自分の意見を言う気力がなくなってしまうことがあります。

もちろん、若手のアイデアをすべて採用するのは現実的ではありません。

しかし、少なくとも「その発想、面白いね」「ちょっと形を変えてやってみようか」と、

受け止めてくれる空気があるだけで、挑戦意欲は変わります。

ここで重要なのが、組織側が「慎重になり過ぎない」ことです。

若手に仕事を任せる際、多くのマネージャーは失敗を恐れるあまり、細かく指示をしたり、事前にすべて報告させたりしてしまいます。

しかし、それでは若手の「自律性」は育ちません。時には「意図的に」任せてみることが重要です。

そして忘れてはならないのが、失敗から学習する文化です。

重要なのは、失敗から何を学んだかを言語化させること。

失敗を責めるのではなく、「次はどうする?」と未来志向で対話すること。

この積み重ねが、心理的安全性を生み出し、若手が挑戦し続けられる土壌を作ります。

SNSの"いいね"文化の中で育ったZ世代にとって、「共感される」「受け止められる」という体験は、想像以上に大きな原動力になります。

「どうせ無駄」と思った瞬間に心が折れやすい世代だからこそ、小さな承認の積み重ねが重要です。

小さくても“自分の意志が反映された”経験があると、人は自然と前に進もうとするのだと思います。

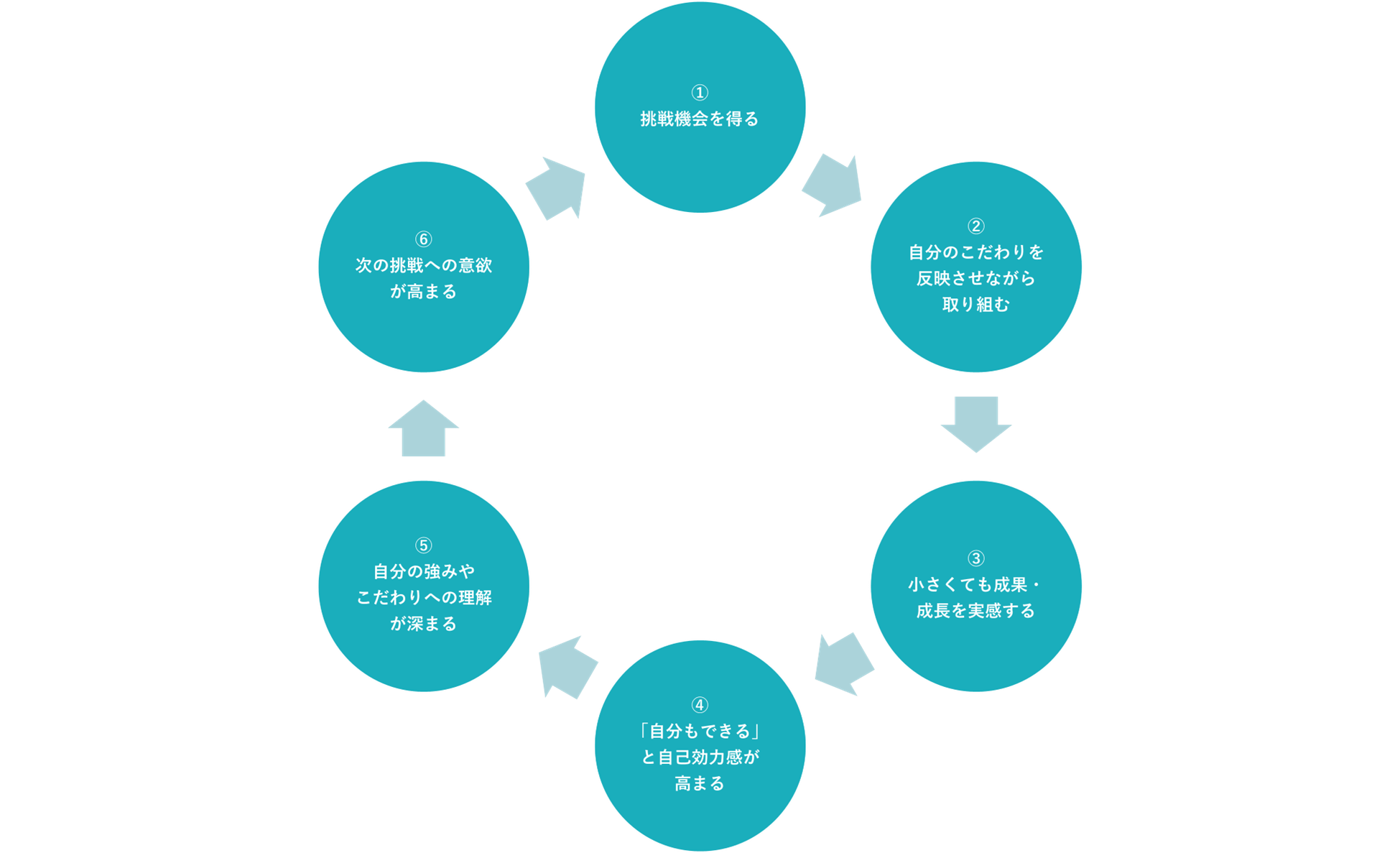

②成長実感を得られる好循環サイクルを回す仕組みを作ること

挑戦機会を与えるだけではなく、若手がその挑戦を通じて「成長した」と実感できる状況を作り出していくことが大切です。私の中では、以下のような好循環サイクルを意識することが大切であると考えます。

このサイクルを回すために、組織がすべきことは明確です。

「①挑戦機会を与える」ことと「③成長実感を言語化させる」ことの2つです。

特に③が重要なのですが、多くの組織ではここが抜け落ちています。

「頑張ったね」で終わらせずに、「今回、どんなこだわりを発揮できた?」「次に活かせそうな学びは?」

と問いかけることで、若手は内省し、自分の成長を実感できるようになります。

ここまでを踏まえると、キャリア研修だけではなく、現場での1on1設計についてもテコ入れが必要になるのではないでしょうか。

多くの企業で1on1面談が導入されていますが、残念ながら“制度としてやること”が目的化しているケースも少なくありません。

大切なのは、1on1を単なる「報告・相談の場」ではなく、"成長実感を言語化する場"、そして"組織文化を作る鍵"として位置づけ直すことです。

つまり、「この組織では、考えを言葉にしていい」「試行錯誤していい」と 若手が感じられるような場を作り、文化を作っていくことです。

そうやって組織全体で若手の意見を引き出すことで、 「この組織でなら頑張っていけそうだ」と思える人が確実に増えていくでしょう。

若手のキャリア形成は、制度ではなく“文化”で決まる。 私はそう考えています。

おわりに

私自身、まだ道半ばの新卒4年目社員です。キャリアを語るには早すぎる立場かもしれません。

しかし、自らのキャリアに悩み、試行錯誤しているからこそ、同じように悩む若手のリアルな姿が見えてきます。

- 成長の限界を感じる不安

- 自分の強みが分からないもどかしさ

- 成果が出ずに焦る気持ち

こうした思いを抱えている若手は、きっと少なくありません。

これらは本人だけの問題ではなく、組織としてどう支えるかが問われている課題だと感じます。

人事の皆さんに若手当事者の立場からぜひ伝えたいのは、 キャリア支援を“研修の一部”としてではなく、

“組織全体の仕組み”として再設計してほしい、ということです。

「この会社、挑戦させてくれるな」

「失敗しても次のチャンスがあるな」

「自分のこだわりを大事にしていいんだな」

若手がこう感じられる組織文化を作っていくことが大切だと、私は信じています。研修はあくまで入口。

本質は、日常業務の中で若手が「自分は成長できている」と実感できる組織にすることです。

そのためには、関係者を巻き込み、全社で若手育成にコミットする体制を作る必要があります。

人事がその旗振り役になることで、キャリア支援は"人材育成施策"から"組織開発施策"へと進化する。そう考えています。

今後とも、ぜひみなさまと共に最適解を考えていけたら嬉しく思います。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

<参考文献>

*1:日本の人事部編集部(2021).「3割強の企業がキャリア開発研修を実施。企業規模が大きいほど重要性を認識」.『日本の人事部』.2021年5月17日.参照日 2025年10月27日.https://jinjibu.jp/article/detl/hakusho/2541/

*2:特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会(2023)『「相談するということ」実態調査 結果報告」 2023年8月

https://www.career-cc.org/news/files/BrandingPJ.pdf

*3:株式会社ファーストキャリア(2025)「2025年度 新入社員入社前調査レポート スムーズなオンボーディングのための内定期調査」 2025年4月

*4:Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68–78.