BLOG ブログ

2025.08.27

【体験談】前向きさが適応を阻む?中途社員の私が直面した見えない壁とオンボーディングの教訓

――そんな事例は、多くの職場で静かに、しかし確実に起きています。

原因はスキルやモチベーション不足ではありません。

むしろ意欲があるからこそ、本人にも周囲にも見えにくい違和感や戸惑いが、入社初期から少しずつ積み重なっていくのです。

その背後には、「本人の努力では埋められない構造的な要因」が潜んでいます。

私自身、社会人15年目の転職でこの構造的な落とし穴を体感しました。

「まずは適応しよう」「努力すれば乗り越えられる」

――そう考えて違和感を脇に置いたまま進んだ結果、判断に迷い、発言の機会を逃し、自信を失っていきました

本記事では、私の実体験と企業支援の現場で得た知見をもとに、中途オンボーディングに潜む構造的なつまずきと、

それを乗り越えるための視点をお伝えします。

15年目の転職で迷子になった私の実体験 ― オンボーディングの4つの見えない壁

私はこれまで、いわゆる日系大手の安定した組織でキャリアを積んできました。

そこでは、明確な役職構造と上下関係に基づいて意思決定がなされ、丁寧な根回しや合意形成が重視される文化がありました。

私もその中で、組織の期待に応えながら職責を果たしてきたのです。

それが社会人としての当たり前 だと、どこかで思っていたのかもしれません。

しかし、転職を経て新しい環境に身を置くと、その当たり前は次々に通用しなくなりました。

何をどう判断すべきか、誰にどう相談すればいいのか――

そのルールが見えないまま、戸惑い続ける日々を送ることになったのです。

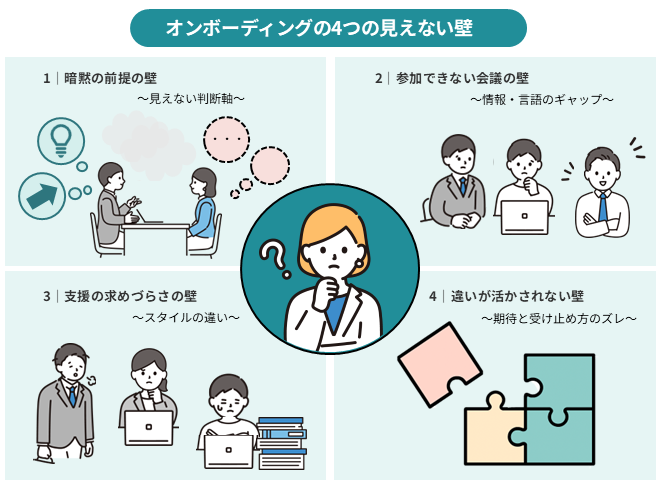

1|判断の勘所がつかめない ~暗黙の前提の壁~

前職では、「何を・いつ・誰に確認すべきか」といった判断の流れが組織内で自然に共有されていました。

たとえば企画業務では、「方針のすり合わせ → 根回し → 決裁」という一連のプロセスが、暗黙の共通ルールとして機能していたのです。

一方、新しい職場では目的は明示されるものの、進め方や判断のタイミングは明文化されておらず、

「まずは自分で進めてみてください」と任されるスタイルでした。

意を決して進めた施策が「ちょっと違う」と修正されても、その理由や判断基準が共有されず、戸惑いだけが残る

――そんな経験が積み重なっていきました。

判断の軸や相談のタイミング、巻き込むべき相手が見えないままでは、進めるほどに不安が増し、

やがて意思決定自体をためらうようになります。痛感したのは、判断の質はスキル以上に「何を拠り所に判断するか」

という基準が共有されているかどうかで決まるということです。

中途社員が判断できない状態に陥る背景には、個人の努力では補えない、組織側の「言語化されていない暗黙の前提」という

壁があるのではないでしょうか。

2|論点がつかめない会議 ~情報・言語のギャップが生む参加できない壁~

前職では、会議前に目的や背景、論点が丁寧に共有され、参加者はそれを踏まえて準備するのが前提でした。

一方、新しい職場では、十分な共有がないまま議論が始まり、既に 文脈を理解しているメンバーを中心に

スピード感をもって進んでいきます。特に入社初期は、共通言語や前提知識が揃っていない状態で内容を追うのに精一杯で、

「論点が見えない」「自分に何が求められているのかが不明確」のまま会議が終わることもありました。

さらに、議論の進め方にも違いがありました。前職では互いの発言を受け止めながら対話を積み重ねる相互応答型が多かったのに対し、

新しい職場では各自の意見を順に提示する個別展開型が多く、流れや発言のタイミングがつかみにくい印象を受けました。

また、発言しても反応が曖昧で、どこが的を外していたのか振り返る手がかりがない。こうした経験が重なることで、

発言の心理的ハードルが高まり、自信も損なわれていきます。

情報の非対称性と進行スタイルの違いが重なると、中途社員は「その場にいても参加できないという壁」に直面します。

たとえ意欲やスキルがあっても、共有されていない前提の中ではその力を発揮しにくい――この現実を強く実感しました。

3|チームという言葉に潜んでいた支援の求めづらさの壁

転職前、私は「チームで支え合う風土」「相談しやすい環境」という説明に安心感を抱き、その職場を選びました。

しかし、チームに配属されてみると、そこにあったのは自律を前提にした「個人完結型」のスタイル。

もちろん、助けを求めれば応じてもらえますが、その前提には「自分で課題を認識し、言語化して発信すること」が求められていました。

一方、私が前職で所属していたチームは、互いの状況を自然に察して声を掛け合う「モニタリング型」の文化が根づいており、

支援は双方向かつ予防的に機能していました。

つまり、同じ「チーム」でも、そこに込められた前提や支援の形は職場ごとに大きく異なるのです。

この違いに気づかないまま、「この程度で声を上げていいのか」「頼ることで評価が下がるのでは」と迷いが積み重なり、

さらに「即戦力であるべき」という中途社員への期待が、その迷いを強めていきました。

私が痛感したのは、支援の形や使い方が見えないことが、支援を求めづらくしているということです。

だからこそ、受け入れ側はどのような支援があり、どのように活用してほしいのかを事前に示し 、すり合わせること。

そして、安心して頼れる関係性を初期から築くこと。

この2つ が揃って初めて、この壁は低くなり、中途社員が力を発揮できる環境が生まれるのだと思います。

4|期待と受け止め方のズレ ― 歓迎されているのに浮いてしまう壁

転職時、私は「これまでの経験や視点を活かしてほしい」という言葉を、違いそのものを歓迎してくれている証だと受け止めていました。

自分のキャリアが組織の多様性の一部として受け入れられている――そう信じていたのです。

しかし、実際に意見を出してみると、明確に否定されるわけではないのに会話が止まる、話題が拾われない、反応が薄い

――そんな出来事が少しずつ積み重なりました。

組織が求めていたのは違いそのものではなく、「組織の文脈に沿った範囲での違い」だったのかもしれません。

つまり、私が信じていた活かされる違いと、組織が期待していた受け入れられる違いの間には、目に見えないズレがあったのです。

この違和感の背景には、「どのような違いが歓迎され、どう活かされるのか」という期待や前提を、

入社後にすり合わせる機会がほとんどなかったことがあります。

だからこそ、経験や視点の活かし方について、都度小さな調整や確認を重ねることが重要です。

意見や視点そのものではなく、その存在や価値の扱い方が共有されないままだと、本人の存在承認にも影響し、静かに適応を難しくしていく

――そのことを、身をもって痛感しました。

意欲と前向きさが招く見えない落とし穴 ― 気づかないうちに 大きくなるズレ

入社当初の私は、「早く馴染み、成果を出したい」という思いで行動していました。

新しい同僚や文化との出会いは刺激的で、多少の戸惑いやズレも「慣れれば解消できる」と前向きに捉えていました。

しかし、この前向きさは適応の推進力であると同時に、落とし穴にもなりました。

小さな違和感や疑問を「自分のせい」や「慣れの問題」として処理し、共有せずに抱え込んでしまったのです。

意欲が強いほど、違和感を見過ごし、その蓄積に気づくのは遅れます。気づいた時には、すでに 自身や発言機会を制限する壁に変わっていました。

この経験から実感したのは、中途社員が直面する課題は「時間が経てば慣れる」といった単純な問題ではないということです。

特に、前職で豊富なキャリアを積んできた人ほど、過去の価値観や成功体験が無意識の前提となり、新しい環境との齟齬で戸惑いが深くなります。

さらに、前向きで自責的な姿勢は、小さなズレを自分の問題として抱え込みやすく、結果として違和感が共有されないまま蓄積していきます。

本来は強みである意欲と経験が、皮肉にも孤立や自己否定を深め、本人すら気づかない形で適応を阻害する

――私はこの「前向きさゆえのパラドックス 」を、身をもって体感 しました。

中途社員の適応を阻む構造的な壁の背景

私の体験から見えた「見えない壁」や「落とし穴」は、決して特殊な個人事例ではありません。

複数の調査からも、中途社員の適応を難しくする構造的な要因が明らかになっています。

パーソルキャリアd’s JOURNAL(2024年)のレポート※1では、中途採用者が直面する課題の一つとして「暗黙のルールの理解」が挙げられています。誰に相談すればよいのか、どんなプロセスで意思決定がなされるのかといった“見えない前提”に戸惑う人が多いとされ、これは前章で触れた「判断の根拠が見えない」「誰に相談すべきかわからない」といった私自身の体験とも重なります。

また、リクルートマネジメントソリューションズ(2024年)の調査 ※2 では、中途社員を「専門性重視型採用者」と

「ポテンシャル重視型採用者」に分類して適応プロセスを分析しています。

タイプごとに特徴は異なるものの、共通して明らかになったのは、関係構築の起点となる上司の関わりと、

行動を促す職場の風土が適応において極めて重要な土台であることです。

特にポテンシャル重視型では、職場風土が本人のプロアクティブ行動 (関係を築き、ネットワークを広げる行動)を後押しする影響度が大きく、

心理的安全性や受容度が低い職場では、この行動が抑制され、適応に長期を要するリスクが高まる傾向が見られます。

さらに、エン・ジャパン(2024年)の企業調査 ※3 では、中途入社者の定着率が過去3年間で100%だった企業はわずか24%にとどまりました。

特に入社後1〜3か月に離職が集中することも明らかになっており、初期のオンボーディング設計が適応の成否を大きく左右していることがわかります。

また、今後注力すべき施策として「入社前からの情報ギャップ解消」 「直属上司によるフォローアップ面談」

「研修・スキルアップ機会の提供」が挙げられています。

課題はすでに認識されているものの、これらをどのように設計し、仕組みとして根づかせるかについては、

多くの企業がまだ模索の途上にあるのが実情です。

私自身も転職を経験するなかで、「支援は存在しているはずなのに、どう活用すればよいのかが見えない」という空白に直面しました。

言い換えれば、支援の中身や活かし方が十分に整理されていないのです。

では、中途社員の適応を支援する ためには、どのような観点から仕組みを設計すればよいのか。

ここからは、その手がかりとなる3つの視点を紹介します。

見えない違和感をどう解消するか ― 3つの支援設計の視点

中途社員が違和感を抱いた際、その反応は人によって異なります。

自分を責めて行動を控える人もいれば、早々に見切りをつけて異動や退職を選ぶ人もいます。

だからこそ、本人の努力や時間の経過といった属人的な期待に頼るのではなく、違和感が生じることを前提とした支援設計が欠かせません。

ここでは、私自身の体験と企業支援の現場で得た知見 から導いた、中途社員の組織適応を支える3つの視点を紹介します。

1|入社してすぐに持った違和感を見逃さず、言語化して共有する

中途社員は歓迎と期待の中で「早く成果を出さなければ」と意気込み、多少の戸惑いやズレを「慣れれば解消できる」と見過ごす傾向があります。

その結果、小さな違和感が顕在化しないまま蓄積してしまいます 。そのため 、順調に見える初期こそ、小さな引っかかりを拾う仕組みが必要です。

たとえば、上司との1on1は困りごとを解消する場ではなく、違和感や迷いの早期検知を目的に設計し、

「最近困ったことは?」ではなく「少しでも判断に迷った場面はありましたか?」といった問いを投げかけることが有効です。

さらに、業務日誌や簡易ジャーナルで日々の気づきを可視化し、本人が定期的に振り返る仕組みを整えることも効果的です。

また、同じ立場の中途社員同士や他部署との交流を通じて共感を交わす機会を持つことで、孤立を防ぎ、

安心して違和感を共有できる関係性が育まれます。

2|「自分の価値観」と「組織の文化」のズレを言語化し、すり合わせる

多くのズレはやり方そのものよりも、「仕事の捉え方や判断基準といった価値観の違い」から生まれます。

これらを優劣でなく違いとして共有し、すり合わせる場を意図的に作ることが重要です。

そのためには、組織の価値観や暗黙知を明文化して共有するとともに、中途社員自身の仕事観や行動原則を言語化する支援が有効です。

しかし、当事者同士だけでは違いを正確に言語化することは難しいこともあります。

その際は、アセスメントや自己診断でお互いの価値観やズレを可視化する、他部署のメンターや外部支援者との対話を通じて

多角的な気づきを得るといった第三者の関与が、すり合わせを深める助けとなります。

3|アンラーニングを安心して実践できる土壌を整える

新しい職場では、これまでのやり方や判断基準が通用しない瞬間が必ず訪れます。

このとき必要になるのが、過去の前提を手放し、新しいやり方を受け入れる「アンラーニング(学びほぐし)」です。

アンラーニングは、単なる学びほぐしではなく、過去の正しさや自分らしさを問い直す心理的負荷の高いプロセスです。

特に長く培ってきた経験や成功体験ほど、手放すには勇気が要ります。

これまでのやり方を否定されたように感じ、戸惑いや自己否定感を覚えることもあるかもしれません。

だからこそ、アンラーニングを個人任せにせず、安心して試行錯誤できる環境を組織として整えることが重要です。

上司や同僚に向けた、受け入れ側のスキル研修。チーム全体で学びほぐしを支援する文化づくり、

小さな失敗や試行錯誤を許容する場の設計などがあげられます。

こうした環境があって初めて、中途社員は過去のやり方をしなやかに手放し、新たな文脈に合わせて自分を更新していくことができます。

小さな違和感を見落とさないオンボーディング支援を

小さな違和感の見落としは、やがて組織への不信や自己効力感の低下につながります。

私自身、もっと早く違和感を言葉にできていれば――そう思う場面が何度もありました。

中途社員に求められる即戦力とは、単なるスキルだけでなく、関係性の中で力を発揮する力です。

それを引き出すのは、慣れさせるではなく、「支える」オンボーディングです。

皆さんの組織では――

中途社員の小さな違和感、拾えていますか?

組織と個人に、違いがあること を前提に向き合えていますか?

その違いを支える仕組みは整っていますか?

必要なのは、「努力に応える構造」です。小さなズレが、孤立や離脱につながる前に、

オンボーディングのあり方を、いま一度見つめ直してみませんか?

<出典>

※1 パーソルキャリア d’s JOURNAL(2024年)オンボーディング施策の最適解。

中途採用者が直面する適応課題は、「早期戦力化」を視野に入れた体制づくりで解決

https://www.dodadsj.com/content/241217_seminarreport-onboarding-workshop/

※2 リクルートマネジメントソリューションズ(2025年)中途入社者のオンボーディングと組織適応─実証的研究を踏まえた現状把握の重要性

https://www.recruit-ms.co.jp/issue/feature/0000001440/

※3 エン・ジャパン(2024年)「中途入社者の定着」実態調査(2024)―『engage』企業アンケート

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2024/39630.html

併せて読みたい関連記事

調査レポート|採用・定着・組織での戦力化の現在地 「新卒・中途オンボーディング」の重点イシューとは

https://firstcareer.co.jp/report/report-17117/

ブログ|中途オンボーディングを科学する ~「会社と人の"想定外"」をどう防ぐか~

https://firstcareer.co.jp/blog/p/fcr-blog-17073/